全従業員テレワークを支える「テレ・マネジメント」~人事部長に聞きました~

- #コミュニケーションの向上

- #働きやすい環境づくり

- #人材採用と定着

毎日の出社が当たり前の環境からテレワークを推奨するためには、従業員の理解はもちろん、実現するためのツールや環境、制度の最適化が不可欠です。

10年前の2013年から働き方改革を始めてテレワークを積極的に活用してきたコニカミノルタジャパンは、人財戦略の「個が輝く」を柱とした変革の重要性を確信し進めたことで、今ではリアルもオンラインも変わらないコミュニケーションを実現し、遠隔地にてテレワークで働く社員も在籍しています。

働く場所と働き方を大きく変えることで変革を起こすマネジメントの最前線に立つ人事部長の伊﨑さんと、テレワークをフル活用するメンバーが多数所属するITサービス企画部の部門長を務める榎本さんに、具体的な取り組みについてインタビューしました。

INDEX

テレワークの普及が目的ではない!背景にある本当の狙い

――今回は人事統括部 人事部長の伊﨑 公司さんと、DXソリューション事業部 ITS事業推進統括部 ITサービス企画部 部長の榎本 宏康さんにお話を伺います。まず自己紹介と、現在の業務内容について教えてください。

伊﨑さん「営業のキャリアからスタートし、2008年からは人事としてのキャリアをスタートしました。現在は人事部の責任者として、人事制度統合や働き方改革含めダイバーシティ推進などに携わっています。」

榎本さん「入社してから10年間、首都圏エリアの営業をしていました。そこから商品企画や営業支援を経験しました。現在は、ITサービスの予算達成に向けて、商品やサービスの企画だけでなく、様々な戦略・戦術・施策を検討し実行する部門で働いています。」

写真左から、人事統括部 人事部長 伊﨑 公司さん、

DXソリューション事業部 ITS事業推進統括部 ITサービス企画部 部長 榎本 宏康さん

――コニカミノルタジャパンでは2013年から働き方改革の実践を進めていますね。

伊﨑さん「はい。変化の激しい社会のなかで、これからの企業で必要とされるもの、良いものを先取り検証するため、オフィス移転をきっかけとして働く場所と働き方を大きく変えました。「いいじかん設計」は、自社が働き方を変えなくてはいけないという気付きにより変革をデザインし、実践したなかから生まれたものです。この自社実践で得た知見を他のお客様企業にも使っていただけるように、ナレッジを伴うコンセプトとして打ち出しています。」

――働き方改革という視点で社内のテレワークの推進を振り返るといかがでしょうか。

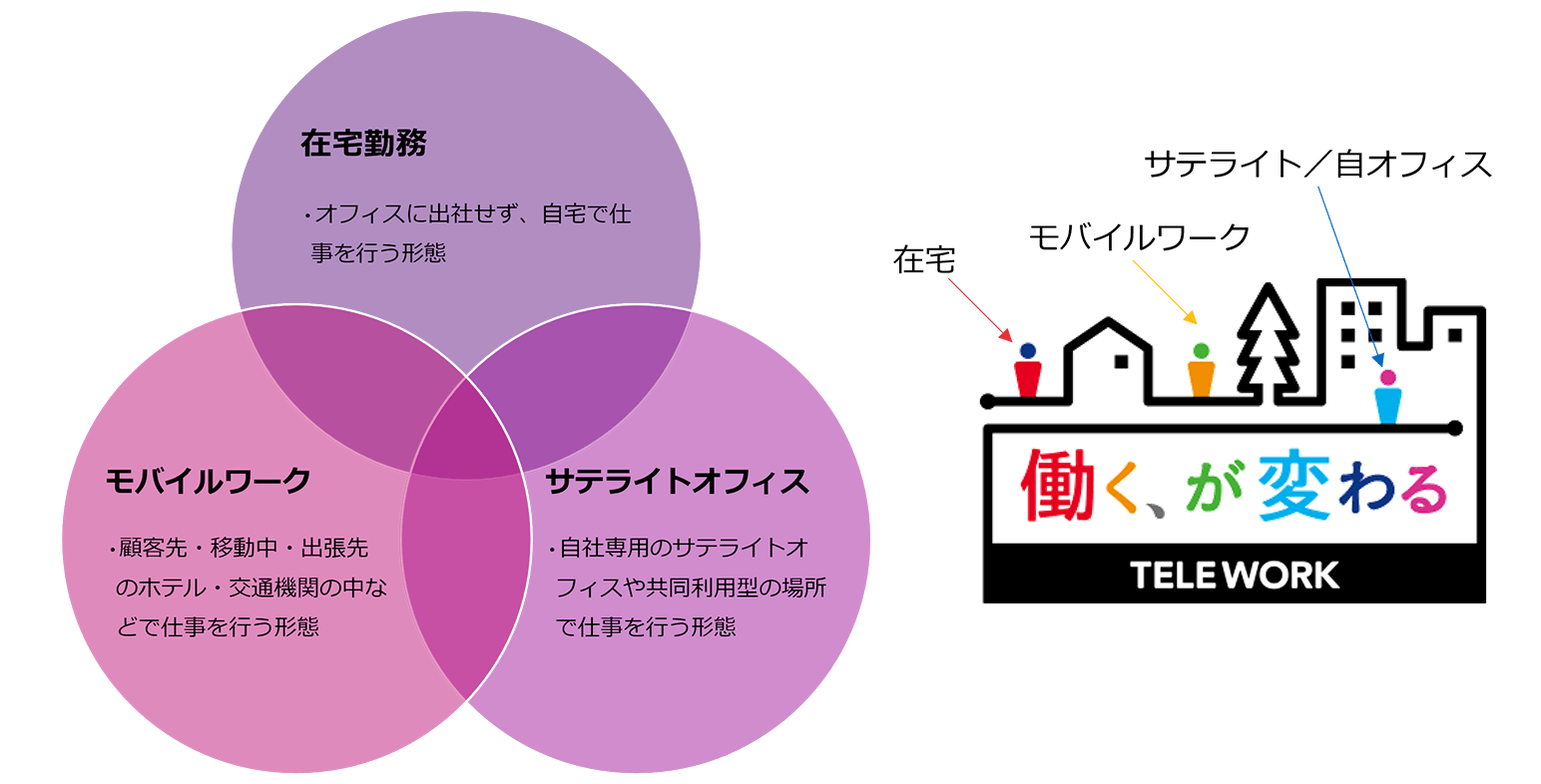

伊﨑さん「テレワークは「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」の3種類があります。

最初は部署毎によるトライアル(訓練)を行いました。そして実態調査に基づく従業員のテレワーク環境確認と準備(ハード/ソフト/ネットワーク環境/近隣のサテライトオフィス利用)、それから実行とフィードバックという3ステップで実行しました。

コニカミノルタジャパンではこのテレワークトライアルを2016年の7月~8月に実施し、得られた検証結果をもとに翌年2017年から正式運用を開始しています。

ですが前回のインタビュー記事にもある通り、開始から3年間の利用者は少数でした。それでも徐々に利用者は増え、2020年を迎えるころには週1回以上利用する従業員も増えてきました。」

――テレワークも段階を踏んで導入、社内での利活用浸透へと進めてきたのですね。社会に先駆けての取り組みだったかと思いますが、なぜテレワークを導入することになったのでしょうか。

伊﨑さん「テレワーク導入の狙いは従業員満足度(ES)の向上、顧客満足度(CS)の向上、事業継続性の確保(BCP)、人財確保、業務効率の向上、企業イメージの向上など、様々ありますが、もっとも直接的な目的は、従業員が働ける場所の選択肢を増やし、「働きやすさ」を上げることでした。自身のスケジュールに合わせて、その日働く場所を誰もが自由に選べるようにしよう、という考えでした。」

――そうすることで時間や場所の制約で働きたくても働けない、という人も働ける、この会社で働きたい、働き続けたいと思ってもらえるので、人財確保ができるということですね。2030年問題特集でも触れた労働人口の減少などの課題の解決にもつながります。

伊﨑さん「ですから、テレワークを導入・実施することがゴールではなく、もっとずっと大きな狙いがあります。」

――それはどのようなものでしょうか?

伊﨑さん「当社は人財戦略の柱に「個が輝く」を掲げています。先が読めないVUCAの時代と言われるなかで、多くの会社側が長期に通用する具体的な事業の成長戦略を描きづらいと悩んでいます。それに付随して従業員のスキルアップも、会社側が人財育成の理想モデルを設定するのは難しくなっています。これからは、従業員一人ひとりが危機感を持ち、自分自身に必要なスキルを身に着けることが「あるべき姿」だと、私は考えています。」

――以前、営業職のテレワーク活用についてお話を伺った中里さんも、テレワークをはじめとした様々な働き方の選択肢から自分自身に合った働き方を考え実践することこそが本当の働き方改革であると教えてくださいましたね。

伊﨑さん「その通りで、働き方の選択を日々繰り返すことで判断スキルが磨かれ、自分がこれからどうなりたいか、自分で描けるようになると思います。会社や上司は、その従業員が描く理想モデルの実現に向けて支援をしていく立場へと変わってきていると思います。」

Withコロナ到来による変化

――こうした経緯もあって、出社が厳しい状況でもスムーズにテレワークに移行し、効率的に働くことができたという結果につながったということですね。

伊﨑さん「確かに私たちはテレワークを上手く活用できている会社の一つだとは思いますが、多くの企業と同じ問題が、コニカミノルタジャパンでも起こりました。具体的には、代表電話への着信対応、郵便物の受け取り、ハンコ押印、コミュニケーション形式の変化、マネジメント、入社式、研修、面接などです。

これらは一つひとつ対応していきました。代表電話は電話代行、郵便物対応は輪番、ハンコが必要な申請書や稟議書は書式変更や電子印対応等へと切り替えました。そしてコミュニケーション、マネジメント、入社式、研修、面接などはオンラインに移行しました。」

――榎本さんは企画部門のマネージャーとして、当時の部内の変化はどのようなものでしたか?

榎本さん「私たちの部門ではコロナ以前から週1回程度のテレワーク・在宅ワークを推奨し実施していたので、部内業務に大きな支障もなくスムーズにテレワーク環境に移行することができました。

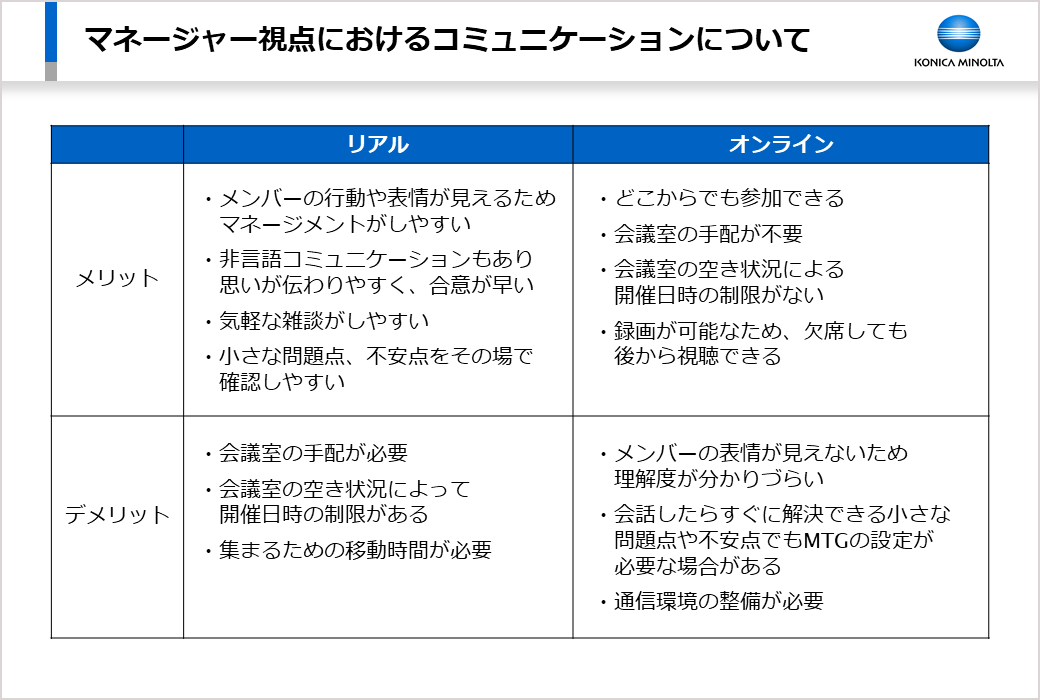

会議なども出社時は限られた会議室の空き状況によって日時設定に制約がありましたが、テレワークであれば会議室の空き状況に左右されずに日時設定が可能になるので、より迅速な議論ができ、早く結論を出すこともできるようになりました。」

伊﨑さん「新型コロナウイルス感染症拡大の影響による全社のテレワーク活用で浮かび上がった不安のトップは「連絡をしづらい」で、次が「部下が仕事をし過ぎていないか」、「上司から評価されているか・部下を評価できるか」などで、ほかの企業と大きく変わらない傾向です。しかし、「連絡しづらい」という問題は、オンラインになったから急に連絡が取れないのか?と疑問に感じました。今まで顔を合わせていたからできていた意思疎通が、オンラインになったら難しくなるというのはなぜなのでしょうか。

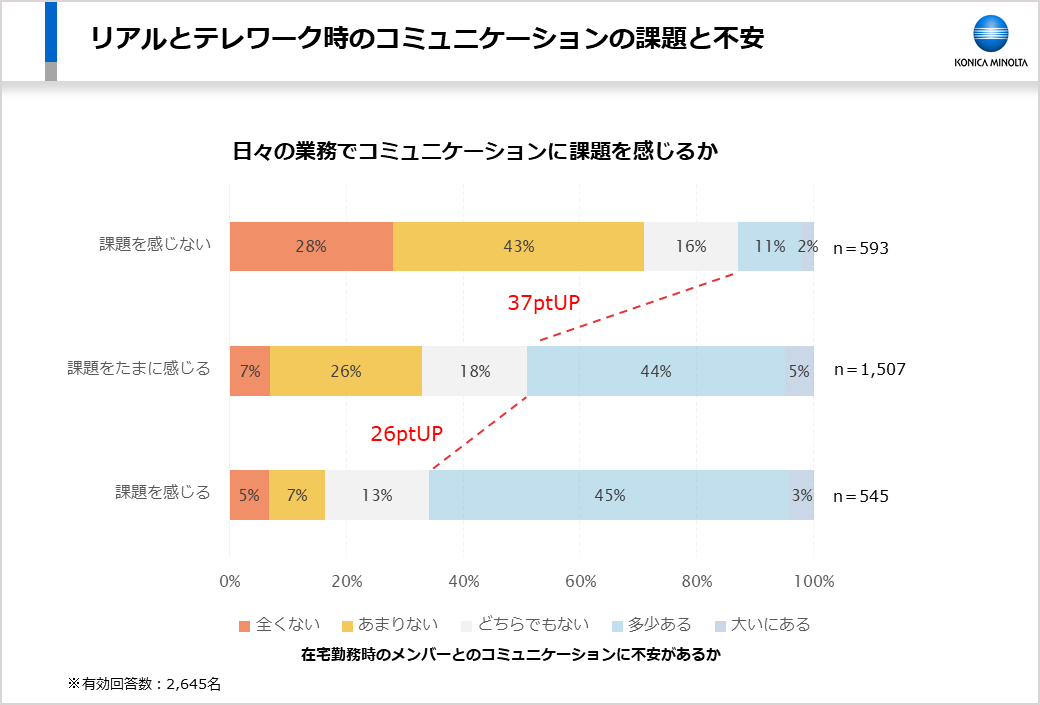

調べてみると、テレワークでコミュニケーションの不安を感じている人は、普段の業務でもコミュニケーションに課題を感じていた人ということが分かりました。これは一部の従業員のサンプリングではなく、全従業員を対象とした調査で見えてきた統計的な事実です。

リアルとオンラインのメリット、デメリットを整理してみましょう。皆さんの認識と合っていますでしょうか?」

コニカミノルタジャパンで推進する「テレ・マネジメント」

――このようなテレワークの課題を克服するために、管理職はどのようにマネジメントをすると良いのでしょうか。

伊﨑さん「マネージャー数名に話を聞いてみると、以下に気を付けてマネジメントをしていると教えてくれました。

- 部下との目標の共有ができている(言語化、スケジュール、期限)

- 定期的に部下から相談がある(支援依頼)

- 会議の議事録が共有されている(誰が、何を、いつまでに)

しかしこれらは、テレワークだからというよりも、マネジメントそのものの工夫で、これまでのマネジメントの基本と大きく違う点はないと思います。榎本さん、いかがでしょう?」

榎本さん「そうですね。マネジメントについてはリアルでもオンラインでも変わらないと考えています。メンバーの一日の予定は必ずMicrosoft 365の予定表に入力してもらっているので行動は見えますし、仕事をきちんとしているかどうかは日々の進捗を見れば分かります。私たちの部門では毎朝30分程度のショートミーティングを実施しているので進捗の詳細や共有事項、確認事項などもその場で会話できます。メンバーからの相談などもその場で受けることができているので、リアル出社していたころと特に変わらないですね。」

――働き方の変化による焦りから、「マネジメントが難しくなった!」と感じたということもあるかもしれませんね。

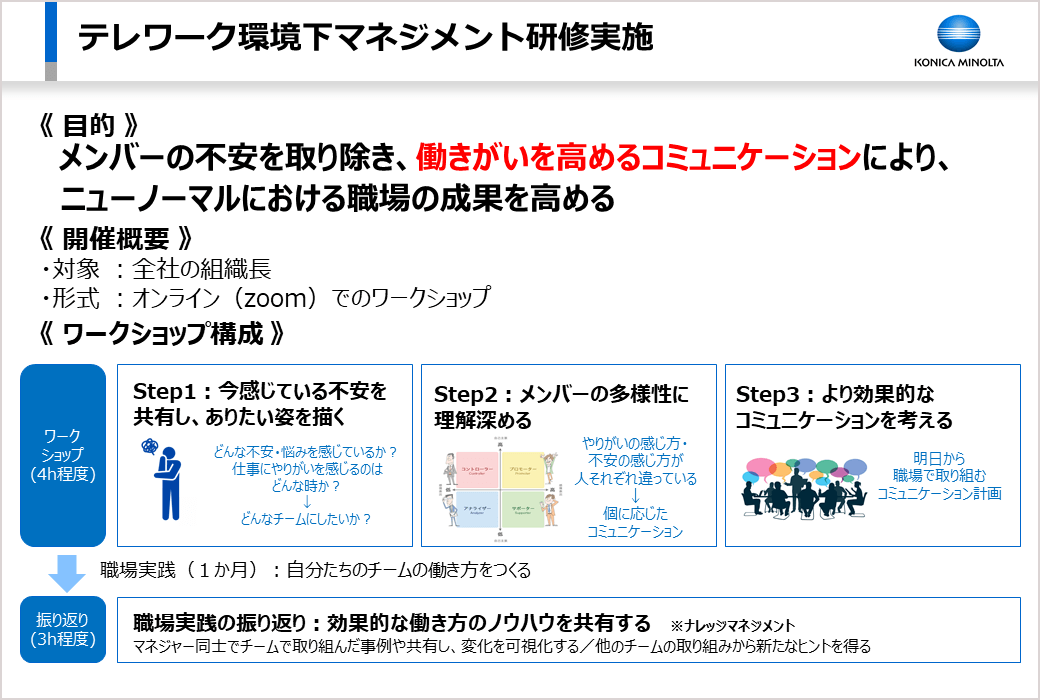

伊崎さん「そうですね。ですので、このコロナ禍にオンラインでもう一度マネジメントの基本を啓蒙する研修を実施しました。」

――全組織長向けに大規模なオンライン研修を実施したのですね。目的のところが「働きやすさ」ではなく「働きがい」になっているところが気になりました。

伊﨑さん「そうです。なぜかというと冒頭の話を思い出していただければと思います。これは単なる「管理」の普及啓蒙ではなく、これからの時代に合わせ人材の多様性を引き出す新しいマネジメントのあり方を見つめ直すために行ったので、「働きがい」としています。」

――参加者からの反響はどうでしたか?

伊﨑さん「とても好評でした。オンライン開催ということもあって、東北と九州、あるいはオフィス事業とヘルスケア事業など、普段の業務ではあまり関わらないマネージャー同士がこのワークショップではじめて出会い、お互いの職場風土や考え方の違いを共有できたこと自体に価値があったという声を聞きました。もちろん、研修内容も新しい発見があり勉強になった、その後の部下との接し方やミーティングの進行に活かしているという話もよく聞きます。」

リアルでもオンラインでも変わらないコミュニケーションを

伊﨑さん「マネジメントのあり方についての普及浸透の目的はこれで果たせたとしても、上司と部下が「会社で会えない」状況が長く続くことによる不都合やストレスはどうしても発生してしまうので、何かで補う必要があると思いました。そこで、「1on1を活用してみよう」という話になりました。それまでの1on1は業務の進捗管理と相談の目的で行われていましたが、それだけでなく「部下のための時間」をつくることを推奨しました。」

榎本さん「1on1では業務進捗や課題の確認、相談事項は半分で、あとは雑談であったり体調管理や可能な範囲でプライベートの話をしたりと、仕事とは関係のない話もしています。リアル出社していた際にはあったであろう気軽な雑談のコミュニケーションを1on1の場で行っているイメージです。上司と部下という関係ではなく、対等な立場で会話するケースもあるので、私自身も楽しい時間を過ごしているという感覚があります。」

――リアルでもオンラインでも同じようにコミュニケーションができる環境を整えることで、ストレスなく自由に働き方を選ぶことができているのですね。

伊﨑さん「はい、今ではコロナ以前のリアルと同様のコミュニケーションが、オンラインでもできる環境に変化してきています。従業員が実現したいこと、業務に合わせて働き方を選択していくことは今後も必要だと考えているので、継続していきます。これから、労働人口が減少していくと言われているなかで、事業を継続していくためには多様な働き方を取り入れる必要があります。実際に、パートナーの転勤に伴って、単身赴任や離職ではなくパートナーについて行き、テレワークで仕事をしている社員もいます。何が正解か、判断が難しい状況でもあるので、このような社員の挑戦は応援していきたいですね。」

――まさに「個が輝く」を目指す会社として、多様な働き方を実現していますね。伊﨑さん、榎本さん、ありがとうございました!

まとめ

正解がなく働き方が変わっていく時代に、企業目標を理解・共感して行動してもらい、会社の業績を向上するには、あうんの呼吸や以心伝心より、言葉のコミュニケーションが大事であることが分かりました。その上でメンバーが働き方を自身で選択し自律の風土をつくることが、これからの時代に求められる「多様な働き方」の実現に必要なマネジメントなのではないでしょうか。

多様な働き方を実現するために必要な施策や取り組み方についてIDEA SHOWROOMでご紹介中!動画コンテンツでは事例もご紹介しています。

いいじかん設計 編集部