テレワークで活躍する営業職はどんな人?リモート営業の工夫やマネジメントの秘訣を聞いてみた!

- #コミュニケーションの向上

- #働きやすい環境づくり

- #人材採用と定着

全労働者数の10%を占めると言われている営業職。お客様との信頼関係構築が売上に直結する営業職では、お客様先に出向いてのコミュニケーションが必須でありテレワークにもっとも向かない職業だと思う方も多いのではないでしょうか。今後労働人口が減少していく日本で売上を成長させていくためには、営業職においてもIT技術の活用に加え、様々な創意工夫を通じて生産性を向上させていく必要があります。

今回は、コニカミノルタジャパン社内で実際にテレワークを活用しながら移住先で営業活動を行う社員と、育児と両立しながら営業部門のマネジメントを実現した社員にインタビューしました。テレワークで営業活動を行うことへの不安や、テレワークでも業務効率や生産性を下げないための工夫など、「営業職のテレワーク活用」実現のための様々なヒントをご紹介します。

INDEX

移住先からテレワークで営業活動をする磯野さんの働き方

――はじめにご紹介するのは、エンタープライズ営業統括部 MS営業統括部の磯野 華菜子さんです。まずは担当業務と現在の働き方について教えてください。

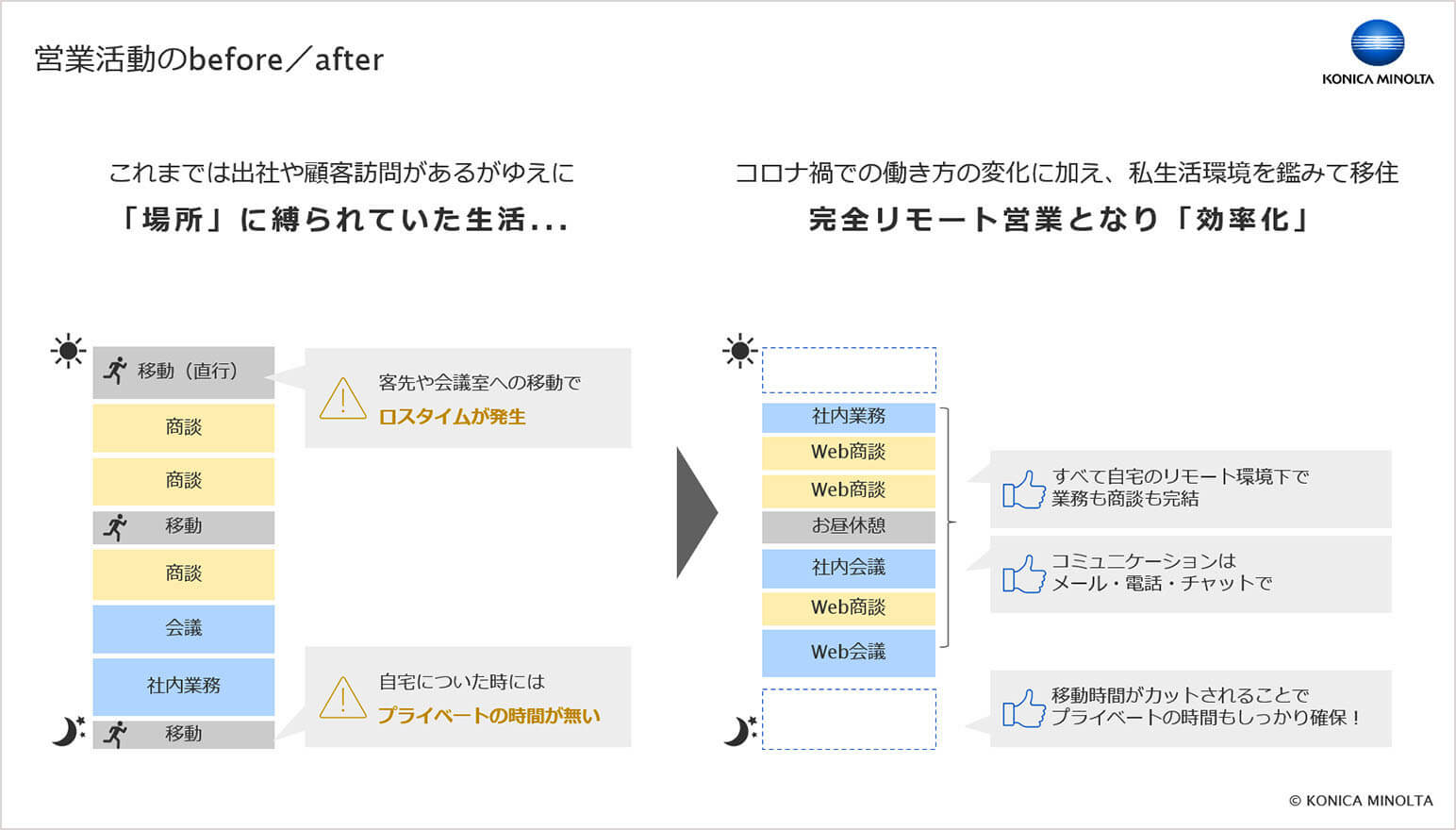

磯野「はい!よろしくお願いいたします。私は2017年に入社し、主に企業Webサイトのリニューアルやその運営、Webマーケティングやデータ活用支援サービスの営業を担当しています。入社当時は東京本社で勤務していましたが、2020年に結婚を機に静岡県へ移住し、現在は従来と同じ職務内容で週5日『フルリモート営業』として働いています。」

エンタープライズ営業統括部 MS営業統括部 磯野 華菜子さん

――2019年までは東京で営業活動されていたということですが、当時はあまりテレワークを活用していなかったのでしょうか。

磯野「そうですね。会社としてテレワークを活用できる環境ではありましたが、以前はお客様先へ訪問して対面で商談を行うのが主でしたね。現地に行かなければならないので、関東圏以外のお客様への事業展開・アプローチはなかなか難しく、移動時間等を加味すると1日に2~3社が限界でした。また、終日商談の予定を入れてしまうと、商談後に社内の関係者と情報整理したり調整したいことがあっても、業務時間内に会議が設定できなかったり、それによってお客様への返答に時間がかかってしまうことも多かったです。」

――社内のメンバーと打合せするとなれば、当時はオフィスで開催が基本でしたね。

磯野「はい、当時も直行直帰やテレワークの活用が推奨されていたものの、社内の打ち合わせのためにオフィスに行くことは多かったですね。打ち合わせ以外でも、社内で偶然顔を合わせたメンバーとコミュニケーションができますし、『すぐに誰かに相談できる』環境は良かったなと思います。ただ、当時は自宅からオフィスまで片道2時間以上かかっていたため、体力的な負担も大きく、平日に自己研鑽や勉強のための自分の時間を取ることも難しい状況でした。」

週5日テレワークを活用!効果的なオンライン商談を行う工夫

――今は静岡に移住もされ、週5日テレワークをされているということで、働き方が大きく変わりましたね!

磯野「はい。率直な感想としては、私自身の理想の働き方ととてもマッチしているなと感じています。実は、オフィスで仕事をしていると周りの声や動きが気になって集中できないことや、社内での会議室間や営業活動の移動ですっかり疲れてしまう・・・ということもありました。その点、テレワークだと自身の業務や目の前の会議に集中できますし、移動時間も発生しないので全体的な業務時間の圧縮・残業時間の低減にもつながっていると感じます。生まれた時間は次の営業活動の検討や、お客様のことを勉強したりなど『未来のアクション』に充てています。」

――削減した時間をしっかり有効活用できていますね!お客様との商談もテレワークで対応されているのでしょうか?

磯野「状況に応じてお客様先にお伺いすることもありますが、基本的にはMicrosoft社のTeams・Outlookを利用して商談、連絡をしています。最初は不安もありましたが、今は対面商談よりもやりやすく、お客様にとってもメリットがあると思うことをたくさん実感しています。」

――それは意外ですね。例えばどのようなことでしょうか?

磯野「対面の場合は紙の資料が主なので、『こんな情報も伝えたほうが良さそう』といった時にすぐ対応できず、後日送付するなどとリードタイムが発生していました。対してオンライン商談の場合はすぐに手元の資料を投影したり、その場で検索・最新トレンドも確認できたりと、お客様へその場で多角的な情報を提供できます。加えて、商談中に発生するお客様と当社側の営業担当者の意見や決定事項・コメントを資料内にすぐ記入・送付できるので、商談の参加者が迅速かつ明確に認識合わせができることも大きなメリットです。

特に私が担当しているWebサイトリニューアルやWebマーケティングの支援で出て来る要望は抽象的な表現になりがちで、商談内容に齟齬(そご)があった場合には、当社開発メンバーの作業内容・コストの追加だけでなく、お客様側の日程遅延にもつながります。その点、リアルタイムでお客様・営業・社内関係者全員の認識を合わせやすいオンラインの環境は本当に画期的だと感じています。」

――担当している事業の特性として、オンラインの良さを体感できる場面が多いのですね。

磯野「はい。ほかにも、場所を問わず営業活動ができるようになり、全国の企業・お客様と商談できるようになったことも大きな効果だと思います。このようにオンラインのメリットはたくさんありますが、これまでの対面商談では特に意識していなかったようなオンラインならではの課題もあり、対面商談とは違った工夫が必要だとも感じています。」

――リモート特有のコミュニケーションの課題でしょうか。ビデオ会議を体験したことのある多くの方が感じる課題かと思います。

磯野「はい。画面越しでのコミュニケーションだと『相手の反応が分かりづらい』ので、相手が自分の発言に共感してくれているか、疑問を持たれていないかなどを感じ取りにくいことがあります。私の場合は、対面商談のとき以上に相手の話すスピードや性格を理解しながら、以下の4つのポイントに気を付けてコミュニケーションするように心がけています。」

- 長く一方的に話さないこと

- お客様から発話いただくタイミングをこまめに設定すること

- 自身の相槌や反応を大きく表現し、お客様に伝わりやすくすること

- 資料は誰が見ても分かるように、図やイメージはなるべく多く用いること

――なるほど、こうした工夫は営業活動だけでなく社内のオンライン会議でも通用しそうですね。

磯野「社内といえば、『従業員同士のコミュニケーションが希薄になりやすい』ところもテレワークの課題ですね。オフィスに行けば、偶然出会った同僚や先輩と相談・立ち話をすることが多く、そのなかで自身のヒントを得ることも多くありました。商談も上司や開発部門と同行するため、移動中にちょっとした質問やプライベートな話をするなど、特に若手にとっては不安を解消しやすい環境だったと思います。それがテレワークになると、困ったことがあったとしても『いま相談して良いのだろうか・・・』と相手に気を遣ってしまい、その結果判断が遅れることもあります。」

――つまり、打ち合わせや用件以外の間に関係構築と情報収集ができていたということですね。今はどのように対処していますか?

磯野「テレワークがメインであっても、できるだけお互いが気軽に話せる、相談できる関係性を作るために、例えばオンライン会議や商談前後にアイスブレイクの時間を設けてプライベートな話をしたり、あるいはオフィスに出社した際にはランチに誘い合ったりして心理的距離を詰める工夫をしています。」

多様な働き方を選択!キャリアアップへの不安は?

――テレワークでも出社時と同等以上の成果を生むために、個人とチームに様々な工夫をされて、充実した営業活動ができているようですね。プライベート面ではいかがでしょうか。

磯野「プライベートも大きく充実したと思います。例えば、仕事と仕事のちょっとしたすきま時間に家事ができるため、退勤後は夫とゆっくり映画を見る時間や、近所のジムに1時間だけ行ってみるなど『自分じかん』を増やすことができました。先日、昼休みにテレビを見ながらランチをしていたとき、自身のお客様の商品が紹介されているのを見て、なんだか嬉しくなったこともありました!」

――充実しているようで、良いエピソードもお伺いできました。ただ、オフィスから遠く離れた場所でのテレワーク中心の働き方について、キャリア面の不安はありませんでしたか?

磯野「確かに、移住をしてのフルリモート勤務には当初不安がありました。本当に業務が成立するのか?お客様へご迷惑をかけてしまわないか?など悩みましたね。ですが、当時の上司が単身赴任をしていて、週の半分を赴任先、残りの半分を地元で過ごすなど、柔軟な働き方をしていたので、『一緒に取り組みながらアップデートしていこう』と背中を押してくれたんです。お客様もコロナ禍ですでにオンライン商談がベースとなっていましたし、移住の旨を伝えると『コニカミノルタさんはいろんな働き方ができるんだね』と受け入れてくださって。今では商談時のいいアイスブレイクのテーマとして移住や静岡県の魅力についてお話しするくらいです!」

――磯野さんにとって今の働き方がフィットしていて、無理なく続けられていることが伝わってきました!

磯野「自分の選んだ好きな環境に囲まれていると、仕事のモチベーションも上がった気がします。昨今は『多様性』という言葉もよく聞きますが、私は『自分にあった働き方が“選べる”』ことこそ多様性だと考えます。仕事はあくまで人の一側面でしかないため、様々な背景や生活環境の人が、自分に合った働き方を選べるようになっていくといいなと思います。」

営業部門のマネジメントも手掛ける!中里さんの働き方

――続いてご紹介するのは、営業本部 エリア営業統括部 東京エリア営業統括部 東京第2営業部 部長の中里 大介さんです。中里さんはどのような部門を担当されているのでしょうか。

中里「私は主に東京都に本社を置く中~大規模の企業様を対象に営業活動をしており、新しい働き方を実現するためのドキュメント管理やITソリューションなどの提案をしています。毎日10名のメンバーとともにお客様の課題に寄り添い、一緒に解決することでお客様のDX化に向けた支援を行っています。テレワークの頻度は週2日、残り3日は出社やお客様と直接面談するようにしています。状況に応じて働き方を選択しているので、多い時には週4日テレワークを活用することもあります。」

営業本部 エリア営業統括部 東京エリア営業統括部 東京第2営業部 部長 中里 大介さん

――2019年以前の営業活動(働き方)について教えてください。

中里「コニカミノルタジャパンでは2017年から全社でテレワーク運用していたので、当時も資料作成など集中力を必要とする作業はテレワークを活用していました。お客様や社内とのコミュニケーションを取る場合はオフィスに出社して対応していましたね。ただ、打ち合わせのためには全参加者の移動時間を踏まえた時間帯の選定や会議スペースの確保などを行う必要があり、今振り返ると非効率的なスケジュール設定をしていたと思います。」

テレワークは手段にすぎない!働き方を自分で選択することの大切さ

――今はテレワークを週の半分ほど活用しているということですが、働き方が変わって良かったと思うことはありますか?

中里「そうですね。日毎の活動目標を立て、もっとも効率的に働く手段がテレワークである場合には時間あたりの生産性は大きく高まると感じています。実は私自身、過去に『テレワークをすること』を目標としてしまったことで、生産性が下がってしまった経験があるんです。なので、必ずしも全てをテレワークで行う仕事に置き換えることが正解ではないと私は考えています。」

――業務の内容によってテレワークとオフィスのどちらで行う方が効率的か、を考えて働き方を判断するということですね。

中里「そうです。その業務をどの働き方で処理することが効果的かを考えられるようになれば、おのずと活動計画も立てられるようになります。こうして自分で判断する機会を重ねれば、上司や先輩の指示だけではなく自分で『何をすると良いか』を考えられ、提案力の向上にもつながります。」

――なるほど、「自分で判断する」経験の積み重ねが様々な場面で生きてくるのですね。

中里「私の経験からも、メンバーには自由に働き方を選択できるようになって欲しいと思っているんです。実際に自分で働き方を選択できるようになったメンバーから、今までと比較して効率的な活動アイデアが発想できたとか、プライベートが充実したという声をもらっており、嬉しく感じています。」

テレワーク中のマネジメントはどうする?リモートでもチームメンバーを育成する工夫

――メンバーの皆さんに自由に働き方を選択して欲しい、と思うようになったきっかけは何だったのでしょうか。

中里「私は2人の娘がおり、長女8歳・次女1歳になります。次女はコロナ禍に生まれるということもあり、当時は極力感染リスクを避ける必要がありました。そこで、次女が生まれる1ヶ月前からは完全テレワークに切り替え、生まれたあとは私自身も約3ヶ月の育児休暇を取得しました。合計で約4ヶ月間メンバーとの対面コミュニケーションが取れない状況になりますが、その間の生産性を落とさないため、事前にメンバーとテレワークを取り入れた効率的な活動のアイデアを考えたりしました。その甲斐もあってか復帰時にはメンバーが生産性を全く落とすことなく成果を出せていたことを知り、組織の成長には管理よりも自走意識が有効であると、身をもって感じました。」

――マネジメントの立場の方が長期間メンバーと対面コミュニケーションが取れない状況を上手に乗り切ったというのは、ほかの方にとって大変興味深い体験談だと思います。新たな挑戦にあたって不安は無かったのでしょうか?

中里「私の上司もテレワークを活用することに理解があり、『目標を達成するための効率的な手段がテレワークであれば活用すべき』ということが合意できていたので、働き方を変えることやこの先のキャリアアップにも不安はありませんでした。多くの方は自分自身の働き方の制限が先に来て、何か負い目を感じてしまいがちだと思いますが、まずは組織が目指すべき姿を理解し、それを実現するためのプランを自分で複数検討した上で、上司と会話することが特に大切だと感じています。そして、私もチームのメンバーと日頃のコミュニケーションを通じて、キャリアプランを聞き、プラン実現に向けての計画を一緒に考えています。」

――2030年に向けては、育児や介護など様々なメンバーのプライベートに周囲の理解や協力を得つつ過去にないやり方で成果を出し、メンバーや組織が成長していく時代になっていくはずで、適応できる柔軟な組織づくりが大切になっていきそうですね。

中里「私たちのチームではお客様企業のDXを実現するために新しい働き方の実現を支援するITソリューションをご提案しているのですが、お客様のマネジメント層の方との面談の際、テレワークに対して『近くにいないと何かあった時にフォローできないのでは?』、『姿が見えないと仕事をしているか不安にならないか?』など、不安の声をいただくことがあります。その際は私のチームでの経験などを交えながら会話をしていくと、実はそれらの不安はテレワークそのものが原因ではないことにお客様自身もお気付きになることがあります。

このように真因を明らかにし、不安よりも働き方を変える好影響についての会話を重ねることで、お客様が働き方やDXの実現について前向きに検討していただけるようにご提案をしています。」

プライベートでのチャレンジが多様な働き方の実現につながる

――ご自身の多様な働き方の経験がお客様にとっても働き方を考えるきっかけにつながっていますね。

中里「そうですね。VUCAと言われる時代のなかでよりスピード感を持って変化するためには自主的に判断、選択していくことが重要だと考えます。もちろん、制度や環境は会社が整える必要がありますが、それを言われるがまま実践するのではなく、テレワークをはじめとした様々な働き方の選択肢から自分自身に合った働き方を考え実践することこそが本当の働き方改革だと思います。そのためには自分自身も今後のライフプランを考え、様々なことにチャレンジしていきたいと考えています。」

――いいですね!どんなチャレンジを検討されているのですか?

中里「まず、育児休暇中に料理の楽しさに目覚めたので、レパートリーを少しずつ増やしていきたいですね(笑)。あと、先日ワーケーションも裏磐梯や石垣島でチャレンジしてみました!意外と営業職でもワーケーションは実現可能でしたね。次は海外も視野に入れて行動してみたいです。」

まとめ

いかがでしたでしょうか。創意工夫や周囲の協力があれば、テレワークでも営業活動の成果を上げられることがお伝えできたかと思います。コニカミノルタジャパンでは今回ご紹介した2名のような働き方を実現できる環境づくりのご支援をしています。お気軽にご相談ください。

また、次回はさらにもう一歩踏み込み、テレワークの活用で育児や介護をしながら働いている社員にインタビューをします。お楽しみに!

多様な働き方を実現するために必要な施策や取り組み方について「IDEA SHOWROOM」でご紹介中!動画コンテンツでは事例もご紹介しています。

いいじかん設計 編集部