フリーアドレスの目的から導入手順のほか、“全員でのフリーアドレスは難しい” という場合の選択肢、導入後の課題と解決策までまるっとご紹介!オフィス改善のヒントに、ぜひご覧ください。

フリーアドレスという言葉は和製英語ですが、簡単にいうと企業で従来の固定席を廃し、自由に席を選べる制度です。フリーアドレスが日本で導入されるようになったのは1980年代と言われています。そして近年、働き方改革の一環として導入する企業が増えてきました。

ただ、うまく活用できていない企業も多いようです。そこで本記事では、フリーアドレスのメリット・デメリットとともに、失敗しないためのポイントについて解説していきます。フリーアドレスの導入を検討中または導入後に課題を抱えているなら、ぜひご参考にしてください。

目次

フリーアドレスの現状と今後

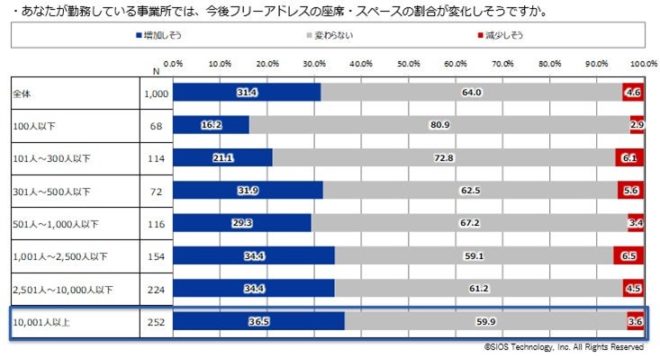

画像引用:フリーアドレスの導入率「60.8%」、小規模オフィスは全席フリーアドレスも – CNET Japan

サイオステクノロジーが2022年4月に実施した調査によると、「全席フリーアドレス」の企業は2割程度。ただ、今後フリーアドレスの座席数が「増加しそう」という声は3割程度ありました。

また、すでにフリーアドレスを導入している企業においては、誰がどの席にいるのかわかりづらいといった点や、座席の予約制度、特定の人がいつも同じ席に座ってしまう といった課題もあるようです。

これからフリーアドレスの導入を検討するにあたっては、このようなトレンドや予め想定できる課題に対してどのように対応してくかを考える必要があるといえます。

フリーアドレスのメリット・デメリット

フリーアドレスのメリットとしてよく挙げられるのが、コミュニケーションの活性化です。固定席の場合、直属の上司との、あるいは自分の部署内でのやりとりはしやすい一方、それ以外の社員と話す機会が少なくなってしまいます。

業務上、どちらがよいのかは意見が分かれるかもしれません。しかし、フリーアドレスによって部署間でのコミュニケーション機会が増え、部署をまたぐプロジェクトが発足するなど社内が活性化することのメリットは大きいでしょう。

ただしオープンになりすぎると、業務に集中しづらいと感じる社員がいるかもしれません。また、関係者の所在を探したり、上司によるマネジメントが必要であったりする際も、フリーアドレスがデメリットになりそうです。

上司への報告や部下への指示の際の手間が増え、部署内の一体感が希薄になるかもしれません。この点に関しては、コミュニケーションのためのデジタルツールなどを活用すれば、ある程度は改善できるでしょう。

フリーアドレス導入の目的は、社内におけるコミュニケーションの活性化や生産性の向上などです。これらを達成できない状態になってしまった場合には、見直しが必要かもしれません。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

フリーアドレスの導入手順

フリーアドレスの導入に向けた手順を簡単にまとめると以下のようになります。

- 1.導入目的を明確化する

フリーアドレスを導入する前に目的を明確化します。目的は社内に共有し、浸透させることが大切です。

- 2.対象者を決める

フリーアドレスに向かない部門や職種もあるため、対象者を決めます。全席フリーではなく、部署事に場所を区切る「グループアドレス」から始めてもいいでしょう。

- 3.座席数とレイアウトを決める

現在の在席率を参考に座席数を決めます。また、理想の在席率がある場合は、社員の業務特性などを考慮して、実現可能かどうかを含めて検討しましょう。

- 4.運用ルールを決める

フリーアドレスになることによる課題・懸念を考慮して定めます。メンバーの状態が確認できないことによるマネジメントの不安も、コミュニケーションルールを設けることで軽減できるでしょう。

- 5.継続的な検証を行う

オフィスは作って“終わり”ではありません。その後、よりよい環境を維持、あるいは改善していくための取り組みが大切です。社内アンケートを通じて課題を把握、そして改善策の検討・実施を行うのもよいでしょう。

- 1

- 2